为深入贯彻落实习近平文化思想,践行新时代青年的使命担当,福建船政交通职业学院信息与智慧交通学院精心组建“E芯人·闽艺遗韵”中华文脉传承团,于7月26日至29日开展了2025年暑期“三下乡”社会实践活动。传承团成员怀揣着对中华优秀传统文化的热爱与传承的决心,奔赴东亚文化之都——泉州,在实践中以实际行动书写着青年担当,为中华文脉传承贡献船政力量。

观闽艺知匠心,承文脉续新篇

“E芯人·闽艺遗韵”中华文脉传承团踏入泉州市非物质文化遗产馆。花灯展区前,成员们驻足停留。指尖抚过展板,聆听讲解,拆解座灯、水灯的匠心奥秘。传承团心生感慨,这些精美的灯彩不只是传统工艺的具象呈现,更凝结着先民的生活智慧与创造匠心。

成员们围拢在木偶工作台旁,老匠人的刻刀起落间,木屑纷飞,他们从中感知木偶头“三分面七分神”的奥秘。展柜里,闽南民居模型的榫卯结构吸引着传承团成员,他们反复端详。聆听非遗故事,触摸技艺温度,传承团心中满是对闽艺的震撼与传承热忱。

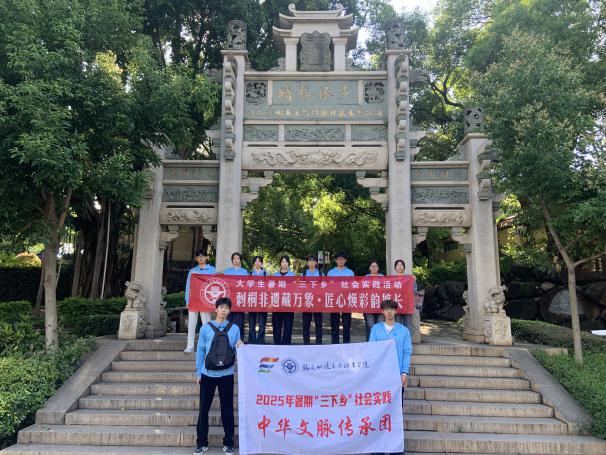

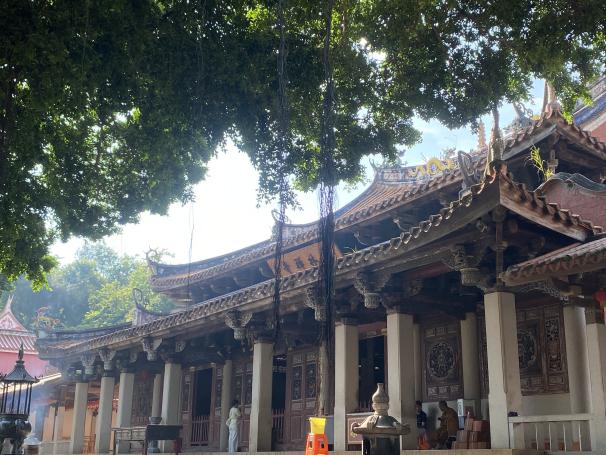

探少林悟匠艺,传闽脉焕新光

“E芯人·闽艺遗韵”中华文脉传承团步履不停,奔赴泉州少林寺,在历史遗存中深掘闽地文脉。古寺内,榕荫如盖,红墙黛瓦间,传承团驻足凝视斗拱上的精美雕饰,指尖轻触历经岁月摩挲的木柱,细听檐角铜铃随风摇曳的韵律,于一榫一卯中感知闽南传统营造技艺的精湛;移步至少林牌坊前,传承团肃立仰望“少林勝蹟”匾额,抚摸石碑上的斑驳刻痕,当年轻的眼眸望见历史的褶皱,当温热的指尖触碰岁月的肌理,中华文脉传承不再是遥远的符号,而是青春辈接过的使命火炬。

走西街探文脉,传闽韵续新声

“E芯人·闽艺遗韵”中华文脉传承团走进泉州西街,在青石板路与骑楼间开启一场深度文化探访。沿街走访中,传承团先后与西街老字号店主、非遗手艺人及原住民展开对话,作为泉州最具烟火气的“活态文化博物馆”,西街的一砖一瓦都藏着传承的故事,在与市井烟火的对话中,传承团更深刻理解了“中华文脉传承不仅是守护过去,更是让传统在当下生长”的深意。当青春视角遇见千年西街,文化的火种正在对话中悄然传递,让历史文脉在市井烟火里持续焕发新的生命力。

访蟳埔习簪花,续花俗展新颜

“E芯人·闽艺遗韵”中华文脉传承团步入泉州蟳埔村,在碧海蚝墙间沉浸式体验国家级非遗“蟳埔女服饰”中的簪花技艺,触摸海洋文化与民俗传统交织的鲜活脉搏。传承团听老手艺人细讲簪花门道:如何将鲜花串成螺旋状花环,如何以银丝固定花束,如何搭配象牙筷与金银簪饰呼应渔家婚俗。此次体验,不仅是一次技艺的模仿,更是一场文化的对话。当青春发间簪上千年花香,当年轻目光读懂花束里的海丝记忆,传承便有了新的模样——让古老民俗在当代生活里继续生长,让蟳埔簪花的芬芳,顺着青春的脚步传向更远的地方。

从非遗馆里拆解花灯机关的惊叹,到古寺斗拱下触摸木构肌理的沉思;从西街骑楼间聆听市井传承的絮语,到蟳埔村发间簪起千年花香的震颤——“E芯人·闽艺遗韵”中华文脉传承团的泉州之行,始终循着闽地文脉的肌理,完成着一场场与历史的对话。传承团以脚步丈量历史纵深,以实践激活传统基因,让闽艺遗韵从古籍记载、老人絮语中走出,融入青年的认知与行动。这不仅是对“三下乡”社会实践意义的生动诠释,更印证着一个真理:文化的生命力,永远在于一代代人的“接棒”——接的是技艺的火种,续的是精神的血脉,最终让千年文脉在青春的滋养下,始终奔涌着当代的活力,在时光长河里,永远鲜活,永远年轻。

编辑:朱志杰

排版:杨雅欣

审核:刘佳渝 柳燕妮 许友孝